Réforme de la Fonction publique – le débat continue ! (Journal 1/2014)

Réforme de la Fonction publique – le débat continue !

“Le volet statutaire de la réforme en projet de la fonction publique sera poursuivi en tenant compte des avis émis dans le cadre de la procédure législative en cours.” C’est ainsi que l’accord gouvernemental décrit la position du gouvernement actuel face au projet de loi déposé par l’ancien ministre Biltgen. Par “avis” on vise notamment celui du Conseil d’Etat.

Or, l’avis du Conseil d’Etat vient de paraître le 22 janvier ... et il contient plus de 100 oppositions formelles. En substance, voici quelques extraits clés de l’avis:

- le Conseil d’Etat peut se rallier aux grands objectifs de la réforme (...), même si les textes des projets à aviser restent parfois en retrait par rapport aux ambitions y affichées ;

- les nouvelles mesures [de gestion par objectifs] introduites (...) engendreront un considérable surcroît de travail administratif pour l’ensemble des administrations et services de l’Etat. (...). (...) le Conseil d’Etat est à se demander si les bénéfices escomptés se situeront dans une juste proportion par rapport aux moyens à mettre en oeuvre et aux inconvénients à assumer;

- le Conseil d’Etat voudrait émettre ses réserves quant à l’objectivité et la mesurabilité de ces critères [appréciation des fonctionnaires], et en particulier de celui concernant la « valeur personnelle et relationnelle ». Une trop grande imprécision dans la définition des critères allant de pair avec une trop grande subjectivité dans leur appréciation risque en effet d’exposer le système d’appréciation au reproche de l’arbitraire, tout en formant une source de contentieux supplémentaire;

- lorsqu’il s’agit de sanctionner un fonctionnaire n’ayant pas respecté les valeurs essentielles de la fonction publique et les règles déontologiques régissant l’exercice de ses fonctions, le Conseil d’Etat demande d’inscrire les fins, les conditions et les modalités dans la loi et non dans un règlement grand-ducal. En vertu du principe que « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi, il s’agit là d’une opposition formelle.

L’avis du Conseil d’Etat confirme ainsi largement les critiques de l’APESS et du SEW concernant la gestion par objectifs et le système d’appréciation. Introduire a fortiori de telles dispositions dans l’enseignement, qui s’y prête encore moins que d’autres domaines de l’administration publique, serait tout à fait contreproductif.

Au-delà de ces critiques, l’avis du Conseil d’Etat pose aussi la question – non résolue – du degré de représentativité des organisations syndicales dans un secteur déterminé de la Fonction publique.

Il faut comprendre que ni le SEW et l’APESS, ni les 3.057 signataires qui étaient prêts à s’engager dans une grève ne se sentent liés par un accord-cadre qui a été négocié sans leur participation et au mépris des conditions particulières qui existent dans le secteur de l’enseignement, regroupant néanmoins 40 % des employés et fonctionnaires publics !

Le nouveau gouvernement commettrait une grave erreur politique en négligeant l’argumentation consistante de 40% du corps enseignant habilité à faire grève, contre l’introduction dans l’enseignement des principes de gestion par objectifs, d’hiérarchisation des carrières enseignantes et d’évaluation des écoles et des enseignants.

Cela d’autant plus que lors de la conférence des comités de la CGFP en date du 9 décembre, le secrétaire général Romain Wolff a répondu à une journaliste du Luxemburger Wort au sujet d’améliorations statutaires éventuelles en vue: « Ja, gerne und auch sofort, wenn das bedeutet, dass wir auf das überflüssige Bewertungssystem verzichten, ehe es eingeführt wird. »

Nous voudrions rassurer nos membres et tous les enseignants qui étaient prêts à faire grève en juin dernier: nous ne lâcherons pas ! Nous avons dès à présent demandé à être reçus par le nouveau ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et nous lui avons adressé l’avis ci-dessous du SEW et de l’APESS qui expose une nouvelle fois nos arguments, avec la demande le verser aux documents parlementaires. Le débat continue !

Avis du SEW/OGBL et de l’APESS à l’encontre de l’application des modalités suivantes du projet de réforme de la Fonction publique au secteur de l’enseignement :

- introduction d’une gestion par objectifs ;

- hiérarchisation et création de 15 à 20 % de postes à responsabilité particulière dans les carrières enseignantes ;

- évaluation annuelle et appréciation à trois moments-clés des carrières enseignantes ;

- diminution des indemnités de stage dans l’enseignement secondaire ;

- mise en place d’un stage dans l’enseignement fondamental, ce stage ne comportant pas une véritable formation, mais plutôt un moyen de réduire le traitement de début de carrière ;

- dévalorisation des carrières de l’instituteur de l’enseignement fondamental et du professeur de l’enseignement secondaire et secondaire technique.

Argumentaire

-

La gestion par objectifs

La gestion par objectifs n’est pas compatible avec la situation particulière de l’enseignement. Ses principes sont issus d’entreprises privées et restent totalement étrangers à la façon de penser et de travailler des enseignants de l’école publique.

Ainsi notamment les questions suivantes essentielles sont restées sans réponse :

- quels objectifs pourraient être fixés ?

- comment transposer ces objectifs au plan individuel ?

Les « objectifs » du travail des enseignants sont définis à court et à moyen terme par les besoins de leurs élèves. On ne pourra jamais introduire des critères de productivité et de concurrence dans le système scolaire. Les objectifs à atteindre par les élèves sont d’ailleurs déjà définis par les plans d’études ainsi que par les horaires et programmes.

-

L’évaluation annuelle

L’accord entre le gouvernement et la CGFP parle d’un « placement de l’évaluation au cœur de la gestion par objectifs ». Nous refusons catégoriquement ce type de gestion dans l’enseignement.

Cette évaluation exige une importante autopromotion des écoles et des enseignants. Des efforts considérables devraient être déployés par les écoles et par les enseignants pour définir des objectifs et pour démontrer que les objectifs ont été atteints. Comme toute évaluation dans un système hiérarchisé demande un esprit de concurrence par rapport aux collègues, les écoles et les enseignants feraient la surenchère pour des projets pédagogiques spectaculaires avec le risque accru de négliger leur travail de base avec leurs élèves dans leurs classes.

Les enseignants ont d’autres priorités que de traiter des paperasseries ou de pratiquer le tape-à-l’œil pour la galerie: l’action patiente et sereine en faveur des besoins spécifiques de nos élèves doit primer sur l’autopromotion des écoles et sur la concurrence entre collègues.

Par ailleurs, l’enseignant, de par sa fonction, se trouve constamment exposé au public. Son travail et son engagement sont contrôlés de toute façon par les parents et les élèves.

On aurait d’ailleurs du mal à trouver des critères d’évaluation. Le travail des enseignants n’est souvent pas spectaculaire, mais demande un engagement patient sans rendement impressionnant. Faudrait-il négliger cet engagement et concentrer les efforts plutôt sur des actions plus visibles ?

Qui serait désigné pour mesurer ? Les directeurs des lycées et les inspecteurs du fondamental ont certainement autre chose à faire !

Y aurait-t-il une chance de quantifier objectivement ? Il est bien évident qu’il est impossible de mesurer l’impact du travail des enseignants sur la réussite ou l’échec des élèves !

Le plan de réussite scolaire (PRS) inscrit dans la loi de réforme du fondamental et le plan de développement scolaire (PDS) figurant dans le projet de réforme de l’enseignement secondaire font figure d’instruments d’évaluation. Or, le PRS s’est d’ores et déjà révélé comme un mécanisme gaspillant les énergies des enseignants sans produire un réel apport.

Il appert que ce système d’évaluation est non seulement inapproprié et inefficace pour le secteur de l’enseignement, mais qu’il risque au contraire de compromettre la qualité de l’école publique.

-

La hiérarchisation des carrières dans l’enseignement – par la création de 15 à 20 % de « postes à responsabilités particulières »

Les carrières actuelles de l’instituteur et du professeur sont des carrières planes, et pour cause.

Le rapport de la Commission des traitements du 22 novembre 2010 aux membres du Gouvernement, rapport qui a examiné la situation dans la Fonction publique dans le cadre de la réforme prévue dit à ce sujet à la page 880: La Commission désire […] proposer dans cette optique, compte tenu de la particularité des carrières de l’enseignement, de na pas les hiérarchiser.

Dans les écoles fondamentales et dans les lycées et lycées techniques, nous avons affaire à un travail similaire dans un groupe de personnes issues d’une même formation initiale.

La carrière plane favorise l’esprit de coopération et permet d’obtenir une atmosphère favorable à un travail en équipe et d’en éloigner tout esprit de flagornerie et de favoritisme.

Une hiérarchisation par majoration d’échelon (+ 25 points) ne peut que miner ce travail en équipe. Les enseignants sont transformés en concurrents et rivaux. Et ceci précisément à une époque où le ministère de l’Éducation nationale ne cesse, et à juste titre, de prôner le travail en équipes pédagogiques.

Nous sommes ici au cœur du sujet de l’évaluation de l’enseignant et de ses conséquences néfastes pour le système éducatif.

En effet, même abstraction faite de la question de savoir quels pourraient bien être les 15 à 20 % de postes à responsabilité particulière dans l’enseignement, nous pensons que la responsabilité majeure est celle d’être avec sa classe, de faire progresser les élèves et non pas n’en être éloigné par des travaux administratifs ou autres dans la hiérarchie.

Faut-il donc s’éloigner des élèves pour avoir un salaire plus élevé ?

C’est la question des critères qui se pose. Quelles tâches en dehors du travail normal assumeraient-ils ? En fonction de quels critères justifiés se ferait l’affectation aux postes en question ?

Il a déjà été remarqué que le travail de l’enseignant est souvent un travail dans l’ombre que le public et même la direction d’un lycée ne perçoivent pas. Ceux qui font ce travail sérieusement, par exemple en corrigeant des copies à longueur de week-end ou encore en s’occupant d’élèves difficiles et faibles, ne rentrent sûrement pas dans la catégorie visée par le projet de loi.

Nous retournons la question: pourquoi n’évalue-t-on pas les principes et les méthodes de l’évaluation ?

Les effets néfastes de ces principes d’évaluation et de classement étant largement connus, par le fait qu’ils ont été introduits dans d’autres pays, la question se pose de savoir pourquoi l’évaluation elle-même n’est pas remise en question.

Or, voici que nous entrons sur le terrain de la psychologie: pour les protagonistes de l’évaluation à la tête de l’OCDE, l’objectif principal ne peut être l’amélioration de la qualité du travail, mais l’obtention du consentement des acteurs.

Comme l’écrivent Jacques-Alain Miller et Jean-Claude Milner dans leur livre Voulez-vous être évalué ? Entretiens sur une machine d’imposture (Paris, Grasset, 2004) : « Consentir à être évalué est beaucoup plus important que l’opération d’évaluation elle-même. »

II s’agit d’ « amener les enseignants à se prêter à être évalués. Le plus important, dans un premier temps, c’est que les enseignants consentent à l’évaluation. Ensuite, dès que l’évaluation sera inscrite dans la loi, on aura le champ libre ! »

-

La dévalorisation des carrières de base de l’instituteur et du professeur !

Si la réforme, d’un point de vue financier, doit rester neutre, si elle ne doit donc pas faire augmenter les dépenses de l’Etat, il est clair que les 25 points indiciaires dont profiteraient uniquement les bénéficiaires des « postes à responsabilités particulières » engendreraient une réduction salariale des carrières de base.

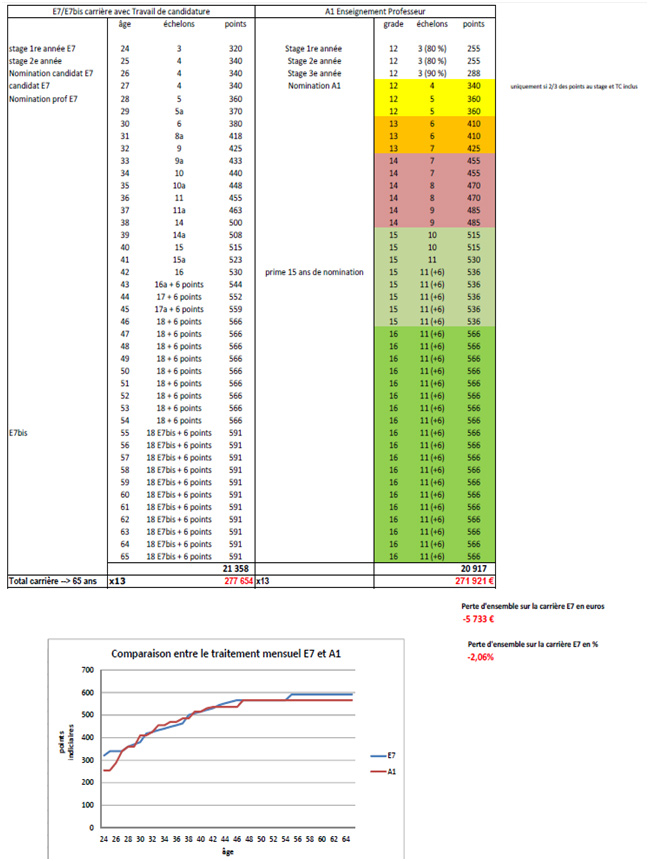

Il en résulterait une réduction salariale sur l’ensemble des deux carrières de base de l’instituteur (-4 %) et du professeur (- 2,06 %- cf. annexe).

Une part importante des pertes proviennent du stage d’entrée à la fonction. Les indemnités sont réduites à 80 % pendant les deux premières années et à 90 % pendant la dernière année de stage.

Pour les instituteurs, qui disposent déjà d’une formation pédagogique, le seul objectif du stage est en fait de réduire le salaire des jeunes enseignants.

Quant aux stages pour les professeurs, nous pouvons être d’accord avec l’incorporation du travail de candidature dans la troisième année de stage, mais nous refusons la diminution de l’indemnité de stage, qui n’est pas compensée dans la suite de la carrière.

Annexe

Luxembourg, janvier 2014